<REVISTA

TEXTO DIGITAL>

ISSN

1807-9288

-

ano 5 n.2 2009 –

http://www.textodigital.ufsc.br/

LA POÉSIE

NUMÉRIQUE UN OBJET D’ESSAI TRIADIQUE

Wilton Azevedo

Université Presbiterian Mackenzie

Résumé :

Dans cette ambiance nous observons, dans les dernières

années, qu’il n’y a pas de collision de codes. Nous voyons leur mouvement

d’expansion – l’écriture en expansion. La

sémiotique de C. S. Peirce (1977)[1],

en l’acceptant comme une triade, qui part vers un système rhizomatique, pas

tout à fait dual et moins encore diachronique, ce qui dans la pensée de Peirce

finit par déconsidérer le sens manichéiste entre : l’erreur et la

justesse, l’étrangeté et la répétition, l’abstrait et le figuratif. Si nous

regardons donc l’action de n’importe quel signe, il sera toujours immensurable

et il ne peut y avoir, dans son processus d’expansion, cette division où un

signe engendre un autre signe.

Quelques

indices nos signalent, pendant ces années-là, que les systèmes de langage programmatique

formatent notre planète de façon à nous tendre des pièges, car l’implantation

de l’internet, les portables, les TV plasma interactives ont fini par apporter

un nouveau sens au verbe

« lire ». Cet état éphémère nous fait perdre la dimension de

l’écriture hypostatique et comme il ne s’agit pas d’un texte de rhétorique

linéaire, les changements culturels se font dans la façon que l’humanité passera à acquérir les

connaissances.

La poésie numérique

et surtout le poème numérique servent d’expérimentation, en entrainant de

nouveaux récits et discours dans l’hypermédia – que j’appelle Interpoesia[2]

– pour que, dans le déroulement de la pensée du parcours des signes plongés

dans cette ambiance de l’écriture numérique mettent en question le sens de la

compréhension et de l’éloquence.

Dans cette

ambiance nous observons, dans les dernières années, qu’il n’y a pas de

collision de codes. Nous voyons leur mouvement d’expansion – l’écriture en

expansion – qui n’appartient plus à de codes isolés dans leur espace temporel,

mais à un temps/espace de signes, qui travaille avec l’articulation et le

registre de signes multi-dimensionnés en espace/temps, lequel n’est plus

bidimensionnel, paradigmatique, formé par des processus syntagmatiques.

C’est pourquoi

on doit reprendre la sémiotique de C. S. Peirce (1977)[3], en l’acceptant

comme une triade, qui part vers un système rhizomique, pas tout à fait dual et moins encore diachronique, ce qui

dans la pensée de Peirce finit par déconsidérer le sens manichéiste

entre : l’erreur et la justesse, l’étrangeté et la mesmice l’abstrait et

le figuratif. Si nous regardons donc l’action de n’importe quel signe, il sera

toujours immensurable et il ne peut avoir, dans son processus d’expansion,

cette division où un signe engendre un autre signe.

Dans la poésie

numérique, les codes ne se divisent plus diachroniquement dans le concept de mesmice et d’étrangeté, de fiction et de

réalité, comme prévu dans les manifestes du siècle dernier. On a insisté

tellement sur ces ruptures que l’art a fini par créer, dans l’invention de la

performance, quelque chose qui rendait le langage poétique vulnérable au

registre historique – hic et nunc –

et ainsi, toute et n’importe quelle manifestation artistique ne demeure plus au

service, ni de la fiction, ni de la réalité : elle serait valable

uniquement réalisée dans le présent– real

time. De cette façon, la poésie

numérique devra être revue, en tant qu’environnement de signes qui

s’articulent, ainsi que la parole et la musique, en opérant dans une somation

d’environnements : l’ambiance. Dans le sens sémiotique, le « faire

signe » de la poésie numérique devient visible d’une manière indicielle

par rapport au modèle mathématique

adopté.

Pour le développement

de la poésie numérique, il faut qui nous nous concentrons sur une révision

concernant la poésie et la littérature qui employait déjà la syntaxe non

linéaire – parataxe – comme une actualisation des préceptes connus par le

domaine des lettres, mais avec une nouvelle notion de rythme, de récit et de

discours. L’espace délimité par le temps et l’espace littéraire et poétique

(Zumthor, 2007), issu de la pratique des rhapsodes

du Moyen Âge, est quelque chose qui vient de très loin et s’est accentuée

pendant le XVIIe et le XVIII siècles jusqu’à nos jours. La poésie qui acquiert, à partir de cette caractéristique

historique, une culture anthropologique, est mise en question face à la poésie

programmatique.

La grande

dichotomie, qui doit alors être surmontée, commencerait avec :

l’oral/l’écrit (Zumthor, 2007. Pag.13), par l’imagé/le canonique et le

sonore/le chiffré, où tout espace numérique, vu qu’il opère dans les concepts

de la simulation, nous transmet une sensation d’artificialité. Cependant, tout ce

qui passe par notre cognition – raison perceptive – ne peut être considéré

comme simple abstraction :

Il me

semble, tout au moins, que je peux dire : ce qui se perd tout de même avec

les médias, et qui demeurera

nécessairement ainsi, c’est la corporéité, le poids, la chaleur, le volume réel

du corps, dont la voix n’est qu’une expansion (Zumthor, 2007 page 16).

Je suis en

partie d’accord avec Zumthor, car à chaque jour le monde numérique se

corporifie aussi dans sa manière d’accès et d’expression, et ce n’est pas seulement la voix – le son – qui gagne son

expansion de signe, mais n’importe quel code, qui avait déjà, avant de devenir

logiciel, des caractéristiques virtuelles, comme c’est le cas de la parole. Si

cette donnée corporelle a lieu aussi dans son expressivité programmatique, dans

les aspects d’adaptation de ces codes – verbal, sonore et visuel, ses aspects

épistémologiques aussi bien que la dichotomie entre diachronie et synchronie

disparaissent. Nous ne pouvons pas

oublier que cette écriture est engendrée par un programme, qui doit être

préconçu comme écriture pour exister. Nous étions habitués, par la culture

technologique antérieur, à usurper le côté pratique et performatif du code,

mais si nous restons attentifs à ce concept nous nous rendons compte que

programmer est créer une performance. Cette expansion inter-codes a permis, par

l’intermédiaire de la nomenclature de programmation (stage, cast, member, behavior) de logiciels tels que Director MX de Adobe, l’option de

programmer l’action et la simulation.

Nous

commençons à modifier la façon d’acquérir les connaissances, le concept

d’écrire, d’ouvrir ce genre de poésie. En plus d’être dans l’âge de

l’expérimentation, nous sommes fruit de tout cela, modifiant le principal de

cette histoire, à savoir : Qu’est-ce qu’être poète ? Je n’ose pas répondre

ici, mais je me sens à l’aise pour dire que l’art et la poésie gagnent de plus

en plus un même espace dans cette expansion de signes, en réduisant la

distance, l’espace entre eux. Rien dans le milieu numérique ne se manifeste de

façon isolée, il n’y a pas de réintroduction d’éléments chaogènes ou redondants, tout est fruit d’une écriture programmée,

une écriture en expansion.

La poésie

numérique, aussi incroyable qu’il puisse paraître, reprend la ritualisation du

langage, car elle est un faire préprogrammé qui est prévu par son écriture et

c’est ce crédit qui l’émancipe en tant que nouveauté. Toute pratique de cet

exercice devient poétique, une poétique qui ne survit pas sans être précédée

par une écriture. Dans cette circonstance, le poète numérique travaille avec

les contradictions de ce programme numérique, concept développé – Looppoesia[4] –, en

puisant dans cette écriture mathématique

randomisée, mais figée, ce qu’elle peut nous offrir en tant que signe de

lecture et d’interprétation de langages de programmation. Le poème peut donc

être dépourvu de mots, car l’énonciation n’est pas dans le discours, le récit

ne raconte pas d’histoire. Ce qui est poétique est l’expansion des

signes : faire de la poésie numérique est construire des environnements –

des ambiances – en mutation constante, une expérience qui n’a pas le souci de

créer de formules.

Le mot

aujourd’hui suit un processus qui ne peut être plus le seul signe qui

représente l’objet des connaissances.

Dans le monde cyber la mémoire n’appartient pas à l’espèce humaine : qui

est le sujet qui parle, enfin, qui est le sujet ? Les connaissances et leur acquisition

découlent du savoir : elles ont créé une culture sémiotique transformant

le concept d’intellection.

La transformation qu’a soufferte l’acquisition

des connaissances scientifiques en d’autres domaines a rendu le dialogisme

scientifique une prémisse pour de nouvelles découvertes. Ce que nous

connaissons alors par langage appartient dorénavant à la biologie, la physique,

la chimie…, dans le sens de comprendre son processus logique et de signes de la matière.

Par

contradiction, et un positivisme persistant, la linguistique est demeurée

éloignée de ces changements, sauf les études de

Norbert Wiener[5], Max Bense et

Claude Shannon, rien que pour nommer quelques-uns qui ont contribué, par leurs

découvertes, à l’étude de la théorie de l’information et à celle des fréquences

des mots, une étude qui a eu de l’importance pour l’éclosion de la Poésie

Concrète, de la Poésie Visiva en Italie, et des Calligrammes, mais qui n’a

envahi ni le monde de l’écrite ni celui de la littérature, comme nous pensions

qu’il pourrait arriver.

Dans ce sens,

la poésie numérique est la dernière instance pour servir de démarcation à la

signification linguistique. La poésie numérique ne la limite pas, parce qu’elle

fait partie d’un système qui se produit dans plusieurs directions, pareil à

notre quotidien. Il n’y a rien de

spécifique dans son discours, et voilà la difficulté de repérer son

comportement linguistique.

La diversité

de l’ambiance numérique, qui crée des conditions pour l’apparition de

l’écriture en expansion, peut être ambiguë pour ceux qui ne comprennent pas ce

langage n’appartenant pas seulement aux signaux verbaux comme le dit Julia

Kristeva :

On a

soulevé plusieurs fois la question de savoir s’il existe un langage sans pensée

et une pensée sans langage (Kristeva, 2007, page 16).

Il ne s’agit

pas d’avoir une pensée qui ne concerne pas la linguistique, ce code-ci ou

celui-là, mais plutôt de savoir comment demeurera l’acquisition du savoir

poétique dans ces nouveaux systèmes de production de langage sémiotique.

Le savoir

poétique est l’acte cognitif qui nous fait partenaires de ce processus. Nous

commençons à articuler d’autres systèmes de signes concernant les échanges de

ces signes, qui ne sont plus diachroniques dans le jeu sémiotique de la poésie

numérique. Dans ma compréhension, cet échange a lieu dans un système plus triadique que dual, issu du matriciel du langage. La condition de la

programmation qui est encore le principe qui engendre la signification, ne fixe

pas la qualité de cette écriture.

1.1. WLADEMIR DIAS PINO et LE POÉME PROCESSUS

Comme le

signale James O’Donnell (2000), même avec l’invention de l’imprimerie et avec

tous les changements technologiques de la reproduction, nous n’avons pas réussi

à modifier certaines choses essentielles de ce dispositif qu’est le livre :

A pesar

de que hubo interrupciones profundas, la

comunidad fundamental de productores y usuarios de textos permaneció bastante

fija: el clero y los aristócratas. Algunos

ex monjes se convirtieron seguramente en profesores de universidad

(Lutero es uno ejemplo claro), pero la continuidad de la comunidad de textos se

intensifico al máximo. El códice conservo la forma externa del libro y las

técnicas que explotaron su poder en los últimos años de una cultura

exclusivamente manuscrita fueron perfeccionadas y no sustituidas. (O’Donnell, 2000: 49-50)

Les

expérimentations ont toujours été ouvertes au dialogisme entre la mesmice et l’étrangeté, et une fois que

ce conflit disparaît après le langage numérique demeurer comme supporte de la

production poétique, il y a aujourd’hui un espace international contemporain,

surtout après les poèmes concrets.

Le souci

concernant la poésie et ses conséquences poétiques se présente toujours à

l’égard de leurs structures et de combien la nouveauté dans la création de signes

lui apporterait pour être acceptée comme avant-garde.

Wlademir Dias

Pino (Dias Pino S/d) ouvre cette discussion en ayant mis son accent davantage

sur son époque, quand il commence à développer l’idée du poème processus en

tant que concept de déplacement, dans lequel il propose que le besoin d’un

poème d’avoir des variations de sa propre solution impose au processus poétique

d’admettre différentes structures de dispositif : le processus devient le

poème et non plus la poésie :

Il n’y a

pas de poésie-processus. Ce qui existe est le poème-processus, car ce qui est

un produit, c’est un poème. Celui qui enferme le processus est le poème. C’est

le mouvement ou la participation créative qui amène la structure (matrice) à la

condition de processus. Le processus du poète est individualiste, et ce qui

intéresse collectivement est le processus du poème (Dias Pino, S/d).

Pour moi, en

faisant une analyse plus attentive dans ce qui concerne le concept

d’hypermédia, tout ce que le poème processus porte en lui est lié aux variables

informationnelles, pour que le poème atteigne un stade d’autophagie et qu’il

soit capable de s’auto dépasser. Pour ne plus compter avec l’importance de

l’ordre alphabétique, dans ce cas, le mot n’est plus nécessaire, ce qui le rend

plus ouvert, et il ne se fixe plus spécifiquement en tant que

langue :

Il ne

s’agit pas, comme certains pourraient le penser, d’un combat rigide et gratuit

contre le signe verbal, mais d’une exploration planifiée de possibilités

comprises en d’autres signes (non verbaux). Il est intéressant de rappeler qui

même les structures ne se traduisent pas : elles sont codifiées par les

processus qui visent à la communication internationale. (Dias Pino, S/d)

Livre-objet AVE de – A AVE de Wlademir Dias Pino – Cuiabá, Brasil,

Igrejinha, 1956.

La Manipulation du Livre-objet A AVE de Wlademir Dias Pino

1.2. Poésie ou

poème numérique

Cette

affirmation est d’extrême importance parce que Dias Pino développe ici l’idée

que l’écriture n’appartient pas seulement au code verbal. Je sais

qu’aujourd’hui c’est presque redondant de faire une telle affirmation, mais

elle est issue de ce livre publié en 1972 [6] et qui avait déjà

été écrit bien avant. C’est ici qui nous avons des indices de que sa poésie –

ses idées – s’approche plutôt du concept d’hypermédia que de la poésie

concrète, à tel point qu’il se laisse

aller dans le risque d’une taxonomie qui nous amène à penser le poème numérique

et sa programmation comme processus.

Dias Pino

démontre comment peut opérer, du point de vue sémiotique, un indice

qui présente le sens d’écriture :

Code : partie – stade d’un

poème structure satellite : retardateur (de lecture mécanique du cerveau

humain pour une information géométrisé : électronique)

Combinaison : une relativité.

Mot : Fixation verbal

Slogan : Phrase-verbal

Fragmentation : Utilisation

de détails de lettres-explosion typographique.

Didactique : Pour

l’apprentissage du poème.

Poèmes sans mot : Poèmes non

typographiques (fin du modernisme).

Nouvelles graphies : charades/tests.

Graphiques : géométrisation ;

animation/circuit : exercices formés

d’image /collage ;

documents quotidiens.

À partir de ces concepts

taxinomiques développés par Wlademir Dias Pino en ce qui concerne le poème

processus, je propose ici une actualisation vers l’environnement

numérique :

Code : Registre mémoriel,

Exercice poétique

Expansion de signes

Écriture Numérique : programmation /logiciel

Avatar : Une entité créée dans un

milieu digital qui assume un corps de signes.

Relation de participation : Ambiance passive, réactive et interactive.

Opération : Articulation

et non manipulation.

Manipulation : Physique, matérialité.

Articulation : virtuelles, signaux,

syntaxe, écriture de programmation

générative.

Processus Interactifs :

Processus Interactif Cognitif :

La Formation

de signes mentaux interprétatifs ne modifie pas le processus d’articulation de

l’émetteur, elle rend seulement les

signes passibles d’interprétation, de/une volonté de significations établies

par la syntaxe des signes.

Processus : Auto-acquisition

Processus Interactif d’Intersection: Ensemble de signes où un code fait l’intersection de l’autre – il se

configure par deux ou plusieurs codes qui se superposent – le changement

d’articulation a lieu par permutation de

cette intersection – intersigne[7].

Processus : Acquisition

collective.

Processus Interactif d’Intervention : Processus de signes en expansion en intégrant espace/temps dans tous les

codes. Cet item modifie, il interfère, il dilate, en empêchant le maintien d’une signification

stable.

Processus : Acquisition

Transitoire.

Cet indice nous permet de

penser qu’un poème se fait d’une expérience, et je dirais encore : par l’expérimentation,

en envisageant toute forme graphique, comme de nouvelles clés lexicales, en

tant que processus qui s’auto-transforme, vu qu’il n’est pas rattaché seulement

au mot ou signe indiciel, mais plutôt à

l’iconique, c’est-à-dire, celui qui a une donnée imagée selon C.S.Peirce

(1972).

Pour que l’on

comprenne mieux, j’oserais proposer ici un petit schéma concernant tout ce qui

a lieu dans les étapes de l’écriture numérique :

Écriture Matricielle Numérique Lisible – (EMNL)

Ces frontières

matricielles, on peut les vérifier par l’histoire même du code adopté, qui

s’est servi d’une technologie pour devenir une écriture. Par exemple,

l’invention de l’écriture comme forme de mémorial de l’histoire, le

magnétophone comme mémorial de l’oralité, l’appareil photo comme mémorial

visuel, le cinéma comme mémorial du mouvement.

Ainsi les

codes se sont servis et se servent encore de leur crédibilité non seulement

comme mémorial, mais dans l’exercice de la crédibilité, et également dans la

forme poétique.

Les frontières

établies par l’écriture matricielle, même si elles ne créent pas une parataxe –

chevauchement – vont permettre un progrès vers un autre modèle de signes

intercodes. Le dialogisme existe ici, une fois que s’est établi un contact avec

un autre code.

Cette forme

d’écriture porte en soi toute la culture de registre mémoriel humain, par

l’intermédiaire de ses signes conventionnels chiffrés : verbal/fixe ou

mobile, imagé/2D ou 3D, et sonore/musical. Ces codes séparés par convention de

leur propre histoire ont eu, chacun, pour leur visibilité et compréhension,

leur technologie employée pour leur dissémination.

Les moyens

d’information, tels que les journaux virtuels, travaillent avec ce concept, par

la tradition même de l’environnement imprimé qui a conquiert sa

crédibilité : le son, l’image et le texte sont disposés de façon bien

claire et leur matrice est opérée de façon indicielle, autrement dit, de

manière à ressembler au journal imprimé.

Écriture Matricielle Numérique Intermédiaire (EMNI)

Dans ce cas,

les frontières établies par l’écriture matricielle ont aidé à promouvoir une

parataxe dans l’écriture numérique – des signes qui opèrent par chevauchement.

Cette progression n’est permise que pour ce deuxième item. Le contact se fait

par intersection de deux codes.

Ici nous

remarquons déjà une opération intercode d’un code qui pénètre un autre code de

manière intersectée, où l’un prend de l’autre, les caractéristiques de signes

qui ne font pas nécessairement partie de sa matrice. L’intermédiation à

laquelle je fais référence, n’est pas quelque chose qui change la

configuration, déforme la perception des trois codes en question, lesquels

peuvent encore être détectés dans leurs caractéristiques. C’est juste

l’intersection entre eux qui crée une espèce de poly-sémantisme, pourtant bien

plus complexe, car cette intermédiation a lieu dans l’ambiance numérique d’un

programme.

Écriture Numérique en Expansion (ENE)

Cette dernière

est, pour moi, celle qui caractérise la plupart des poésies numériques. Il n’y

a plus de code prédominant ; l’ambiance est son-texte-image, ou comme l’a

dit une fois Décio Pignatari une poésie « verbivocovisuelle ». Je sais qu’il faisait référence à une

partie de la poésie concrète qui a toujours eu lieu dans l’espace

bidimensionnel, mais qui convient ici, parce que ses matrices chiffrées

disparaissent, survivent en forme de programmation admettant le processus en

tant qu’écriture numérique en expansion, par la façon même dont le programme

opère, sans distinction entre le son, l’image et le texte.

On remarque

dans cette triade qu’il n’y a pas de signes prêts, définis par le symbolique

qu’il répercute ou instaure. Les signes sont overlappings qui se refont en processus redondants de sémiose ou

qui surgissent en tant que phénomènes – phénoménologie peircienne – et ils

présentent à chaque instant une circonstance toute neuve et inespérée. Les

manifestations de langages et leurs productions poétiques dans le processus

d’expansion dans cet environnement, qui n’est plus bidimensionnel, nous placent

face à un signe qui n’est jamais prêt, à un interprétant final qui restaure sa

qualité de signe – iconique –, à un signe qui est en expansion dans une

direction non fermée, brisant ainsi la chaine de l’altérité, l’Autrui, ou comme

le dit Tavares (1999), de l’image de l’étranger.

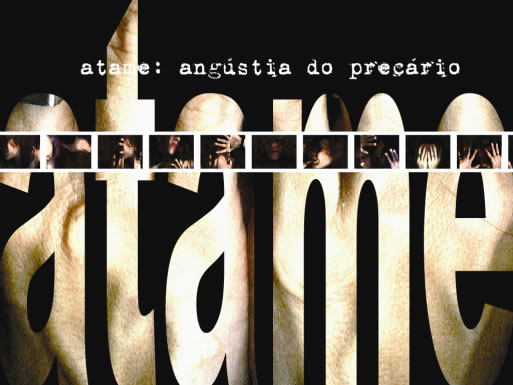

ATAME : L'angoisse du précaire – 2007/08 –Wilton Azevedo

L’imitation,

la mimesis de l’ENE est un processus

programmatique de pure simulation du faire et de représentation dans

l’expérimenter. Je cherche ici à ne pas employer le verbe lire, puis

qu’aujourd’hui ce verbe n’a plus la signification sui generis rattaché au code verbal. Ce que j’ai cependant appelé

expérimentation au long de ce travail établit que l’acte de réception est aussi

de nature en expansion.

Une

carte routière, par exemple, pour toutes les fins pratiques, est d’une façon

quintessent, une chose bidimensionnelle, un plan. Elle emploie deux dimensions

pour transmettre des informations d’un genre précisément bidimensionnel. En

vérité, bien sûr, les cartes routières sont tridimensionnelles, comme tout,

mais leur épaisseur est si mince (et tellement

sans relevance pour son but) qu’elle peut être oubliée. En effet une carte

routière demeure bidimensionnelle, même lorsqu’elle est pliée. De la même

manière, un fil est vraiment monodimensionnel, c’est une particule qui n’a

aucune dimension (Greick, 1991, page 92).

La poésie

numérique ne se préoccupe pas d’un but, dans le sens du défi conclusif, mais

elle a plutôt le souci d’être une ligne en expansion à la recherche de

l’expérimentation.

Les

locaux pour l’habitation étaient appelés mégaron

polythyron, composés, en bref, de deux espaces qui communiquent entre eux

par une série de portes qui, si elles

veulent rester ouvertes, créeront un seul environnement (Santarcangeli, 1997,

page 91).

La poésie

numérique laisse plus évident à chaque étape, que la redondance de ses

articulations de signes se fait présente en tant que poétique. Elle n’est pas

pourtant la redondance engendrée par la culture POP, mais plutôt l’exhaustion,

l’excès, en tant que processus d’étrangeté créant des extensions de ses signes

sans plus avoir besoin de compter les mots.

Il y a toute

une trajectoire de spéculations autour du comportement interdisciplinaire et

des combats engagés par la survivance de la science et de la poétique.

J’observe néanmoins que, dans ce siècle, il sera inévitable que nous pensions à

de nouveaux outils d’analyse, parce que la poésie numérique en tant que produit

hypermédia et de nature plurielle comporte d’autres sciences outre la

sémiologie linguistique. Dans tout ce que nous comprenons par discours, nous

pouvons encore dire que nous faisons de la poésie, et ce faire est un processus

sémiotique. La recherche maintenant doit se tourner vers l’expérimentation

poétique qui grave sa signification, raison par laquelle nous nous acculturons,

c’est-à-dire, les codes et leurs dispositifs traditionnels s’acculturent.

Toute

invention de performance de l’avant-garde poétique, le temps et l’espace –

chronotropo poétique – la poésie a été soumise pendant des milliers d’années

dans l’espace bidimensionnel du papier, même si plus tard les nouveaux

environnements électro-électroniques ayant surgi, leur spatialité a toujours

été une sorte d’illusion de notre

perception.

Bibliografie

Dias

Pino, Wlademir.

Processo: linguagem e comunicação.

Rio de Janeiro: Vozes.

GREICK, James. Caos: A

criação de uma nova ciência, Tradução de Waltensir Dutra Rio de Janeiro:

Campus, 1991.

KRISTEVA, Julia. História da

Linguagem. Edições 70 Portugal,

LisboaLAUAND, Luiz Jean (Org.). Cultura e educação na Idade Média. São

Paulo: Martins Fontes, 1998.

O’Donnell, James. Avatares de

la palabras: del papiro al ciberespacio. Buenos Aires: Editorial Paidós, 2000.

Pierce, Charles Sanders. Semiótica. Tradução José Teixeira Coelho

Neto, Coleção Estudos. São Paulo: Perspectiva, 1977.

Santarcangeli, Paolo. El libro de los laberintos: historia de

um mito y de um símbolo. Prólogo de Humberto Eco. Ediciones Siruela, 1997.

TAVARES, José, Fernando. Para uma

Poética da Leitura. Literatura e Teoria. Universitátria Editora. Lisboa,

1999.

Zumthor, Paul. Performance,

recepção, leitura. 2a ed. Tradução Jerusa Pires Ferreira e Suely Fenerich. São

Paulo: Cosac Naify, 2007.

<REVISTA

TEXTO DIGITAL>