<REVISTA TEXTO

DIGITAL>

ISSN 1807-9288

- ano 5 n.2 2009 –

http://www.textodigital.ufsc.br/

ASPECTOS QUÂNTICOS DO CIBERTEXTO

Pedro Barbosa

CETIC (Centro de Estudos em Texto Informático e

Ciberliteratura)

Universidade Fernando Pessoa, Porto/Portugal

http://www.pedrobarbosa.net/

pedro_seriot_barbosa@hotmail.com

Resumo: Alguns pressupostos

epistemológicos da teoria quântica na sua abordagem do mundo natural

(virtualidade/actualidade, interacção observador/observado, imprevisibilidade e

causalidade estatística, dualidade unitária das partículas, noção de

informação, etc.) aproximam-se surpreendentemente das propriedades manifestas

pelas novas textualidades digitais, nascidas com a era do computador, e aqui

designadas genericamente como “cibertexto”. É propósito deste artigo ensaiar

uma aproximação entre o modelo quântico e o modelo semiótico, não tanto para

revelar uma simples homologia, mas antes para sugerir uma visão unitária

subjacente à abordagem dos vários níveis de realidade (matérica, biológica,

mental, cultural e espiritual). Essa aproximação entre a visão quântica da matéria

e o cibertexto centraliza-se terminalmente na unificação triádica dos conceitos

matéria/energia/informação com os conceitos fulcrais do triângulo semiótico:

significante/significado/sentido.

«Todo

o universo deve ser considerado como um sistema quântico

com

estados visíveis-reais e invisíveis-virtuais.»

Lothar

Schäfer

A teoria quântica, originariamente concebida como teoria

física para ser aplicada à estrutura íntima da matéria e às propriedades

paradoxais das micropartículas (electrões, protões, átomos, moléculas), encerra

pressupostos filosóficos que abrem uma nova maneira de pensar a realidade.

Sabemos o risco que comportam as extrapolações, tantas vezes fantasiosas, desta

teoria para outros níveis de organização do real. No entanto, Lothar Schäfer

(químico quântico) é peremptório em afirmar que não é só no campo da

microfísica que tais propriedades se manifestam: «As moléculas são a base da

vida e as moléculas são sistemas quânticos. Todas as coisas, pequenas ou

grandes, existem em estados quânticos.» [1]

E o matemático Roger Penrose corrobora: «A mecânica quântica está omnipresente

mesmo na vida quotidiana, e encontra-se no cerne de muitas áreas de alta

tecnologia, incluindo os computadores electrónicos.» [2]

Porquê então o termo "quântico" aplicado ao

domínio do texto? Em nome de uma moda passageira? Não, não se trata só de uma

metáfora.

Tentamos encarar aqui o texto, e a produção de sentido, já não

propriamente dentro de uma perspectiva atomístico-estruturalista, e sim num

outro paradigma, próximo do pensamento quântico. Isto porque se podemos, por um

lado, considerar cada palavra como um “átomo de sentido”, por outro lado a

produção de sentido no discurso vai-se fazendo dinamicamente de palavra em

palavra, num jogo onde todas as palavras interagem umas sobre as outras,

havendo de uma palavra para outra uma espécie de salto qualitativo de

informação, um "salto de sentido" equivalente a um "salto quântico"

de energia informacional. De palavra em palavra opera-se então no discurso uma

sucessão de saltos de sentido, de tal modo que o sentido final do discurso

decorra da inter-relação e do entrelaçamento em rede de todas as palavras

contidas no texto. Um simples “não”, introduzido no início de um discurso,

transmuda-o logo de um registo positivo para um registo negativo. É esse o

truque em que assenta o romance de Saramago, a História do Cerco de Lisboa: uma simples gralha, um “não”

introduzido por um revisor de provas, vai alterar irremediavelmente o discurso

do historiador – como se fosse uma onda espraiando-se por sobre toda a

superfície do texto. Realçamos: uma “onda” e não uma “partícula” pontual. Há

aqui uma espécie de "não-localidade" (como diria um físico quântico[3]),

e até à última palavra qualquer texto está sempre sujeito a mutações de

sentido. Qualquer palavra interage com todas, tal como uma única pedra lançada

a um lago vai interferir sobre todo o padrão de ondulação existente na

superfície das águas. As palavras, assim encaradas no interior do discurso,

poderiam então ser descritas como fenómenos ondulatórios – mais do que como

partículas bem localizáveis na rede textual, base da perspectiva estruturalista

que, no século XX, mais não foi do que a emergência do pensamento atomístico

nas ciências da linguagem. Transitamos assim de um pensamento estrutural para

um pensamento quântico: tal qual um electrão ou um átomo, uma palavra também

pode ser vista como partícula (no plano matérico do significante) ou como onda

(no plano flutuante do sentido). A última palavra de um texto interage a

distância com a primeira, podendo operar no todo uma alteração final de

sentido. Enfim, todas as palavras de um texto ligam-se entre si gerando um

complexo padrão de interferências ondulatórias cujo resultado final é o que

chamamos de “sentido”. Algo idêntico ao modo como a física quântica descreveria

um “objecto”, ou seja, um padrão resultante de interferências ondulatórias

entre as múltiplas partículas de matéria que o constituem, parecendo estas

relacionar-se entre si independentemente da distância a que se encontrem no

universo...

É esta propriedade da “extensão” das palavras, algo

“não-localizável” inerente ao plano da construção do sentido, aquilo que nos

parece comum e partilhável entre a teoria do texto e a teoria quântica da

matéria.

Por “não-localidade”, na física quântica, entende-se a

propriedade derivada da natureza não-corpuscular das partículas subatómicas,

encaradas estas na dualidade onda-corpúsculo. O carácter local ou corpuscular

de uma partícula opõe-se assim ao carácter extenso e não localizável de uma

onda. Se uma palavra (considerada esta no seu aspecto matérico de

“significante”, sonoro ou gráfico) nos aparece como uma partícula localizável e

tem uma posição definida no texto, como determinar, por outro lado, no plano

imaterial do “significado” (ou melhor, no plano semântico), o sentido que lhe

corresponde e que parece planar inespacialmente por todo o texto como uma onda

vibratória? As ondas não têm atributos pontuais, a sua natureza caracteriza-se

antes pela sua extensão. Tal como os sistemas quânticos, que possuem ao mesmo

tempo propriedades locais, características dos corpúsculos, e propriedades de

extensão, atributo das ondas, também as palavras (na sua dupla dimensão de

significante e de significado, material e mental) podem, a nosso ver, ser

descritas complementarmente na sua intrínseca dualidade: como sistemas

quânticos ambivalentes, simultaneamente ondas e partículas. Isto implica que as

palavras apresentem propriedades quer de corpúsculo, com localização precisa

(lexicologia, sintaxe), quer de extensão, de onda vibratória de sentido (ao

nível semântico). Consoante a perspectiva em que sejam analisadas, as palavras

(tal como as partículas atómicas) também se manifestam ao observador quer sob

um aspecto quer sob o outro.

São pois os pressupostos epistemológicos do mundo quântico

aquilo que aqui nos importa, não a sua operacionalidade física ou matemática.

Por isso, nesta aproximação, não levaremos a nossa ousadia muito além do

direito de citar, sugerindo apenas uma homologia entre o modelo quântico e a

teoria do texto, homologia cuja aplicabilidade ao texto gerado por computador

se nos afigura particularmente rica de potencialidades.

As textualidades inauguradas com o advento da

informática, caso do texto virtual, do texto automático, do texto generativo ou

do hipertexto, requerem uma correspondente forma outra de encarar a construção

do sentido.[4]

Ora os pressupostos basilares do pensamento

quântico revelam-se expressivamente operatórios para esta nova teorização

do texto. De entre eles, realcemos os seguintes:

1) A introdução da noção de informação na própria estrutura da matéria e na dinâmica da natureza (para além das duas noções clássicas de matéria e energia);

2) A valorização da aleatoriedade na interacção das partículas elementares, encarada também esta como uma propriedade íntima do mundo natural – daí que a imprevisibilidade dos seus efeitos leve à noção de conhecimento como ordem probabilística;

3) A superação do princípio lógico da identidade ou da não-contradição, o qual parece abrir-se a uma nova convergência da coincidência dos opostos (caso da dualidade unitária das partículas quânticas, metaforizada no famoso exemplo do gato de Schrödinger[5]);

4) A reanimação dos velhos conceitos de virtualidade e de actualidade;

5) A importância atribuída ao observador na manifestação das propriedades físicas da matéria - entenda-se, da realidade.

Estes pressupostos são já suficientes para abrirem cortinas

na abordagem do real, tanto quanto na conceituação do “texto”: matéria

organizada de sinais que armazenam, transportam e trocam informação.

1

- Teoria quântica e literatura quântica: pontos de partida

«A ordem

visível do universo é a expressão fenotípica de uma ordem mais profunda: a da

realidade quântica.»

Lothar

Schäfer

Do ponto de vista

da leitura, poder-se-ia designar aqui por “texto quântico” aquele texto

múltiplo que, quando encarado do ponto de vista do autor (ou seja, do ponto de

vista da sua construção), nos surge como “texto generativo” ou “texto virtual”[6].

Com efeito, as propriedades de sentido resultantes do texto automático

aleatório, até pelo seu carácter potencial, aproximam-se muito das propriedades

que os físicos atribuem aos objectos quânticos. Por exemplo: um texto múltiplo,

na sua manifestação concreta, pode ser de certo modo uma coisa e várias outras

ao mesmo tempo, assim desafiando a paz do princípio da identidade; ele é regido

pela indeterminação na multiplicidade do seu ser; e opera uma dialéctica

permanente entre a ordem e o acaso, existindo primeiramente enquanto estrutura

num estado de permanente disponibilidade virtual antes de se manifestar, de

modo vário, no plano actual ...

Escreveu

Heisenberg, em Physics and Philosophy

(1962): «As entidades quânticas (partículas atómicas) podem existir numa

espécie de realidade não conhecida das coisas vulgares, num limbo entre a ideia

de coisa e a coisa real» (LS, p.115)[7].

Descobrimos aqui, na estrutura íntima da matéria, algo que serve também à

descrição das propriedades intrínsecas do “cibertexto”[8]:

ou seja, a noção de probabilidade, de campo de possíveis textuais, o estado de

virtualidade entre o ser e o não-ser, a relação entre a ordem e o caos.

Afirma Lothar

Schäfer, em In search of Divine Reality

(1997): «Existe uma noção geral de que, uma vez que as transições para novos

estados (mutações) são aleatórias, a ordem e a complexidade que evoluem no

processo devem ser as criações do acaso. Mas uma não decorre da outra. Enquanto

os saltos de um estado quântico para outro são regulados pelo acaso, a ordem

dos estados sobre os quais o salto recai não é.» (LS, p.116).

Não realçamos aqui

esta aproximação de um modo fortuito. Na verdade, só pretendemos chamar a

atenção para esta similaridade no intuito de dar uma consistência metafísica à

produção textual aleatória e maquínica (a exemplo da gerada pela maioria dos

geradores automáticos, como é o caso do «Sintext»[9]),

e assim afastar as acusações levianas de que costuma ser alvo ao apelidarem-na

de mero formalismo literário ou simples jogo de palavras sorteadas, num

contexto estritamente positivista. Se uma lotaria intervém dentro de um texto

potencial, isso despoja-o a priori de

sentido? O mesmo jogo do acaso não intervém na ordem mais íntima da natureza?

Ao nível atómico, ao nível biológico, ao nível histórico, ao nível social? Será

preciso lembrar aqui a ideia dos “jogos de linguagem” subjacente à filosofia de

Wittgenstein?

O que visamos com

esta designação metafórica (sublinhe-se metafórica) aplicada à tipologia do

texto, é realçar a transposição que se faz desde a ordem mais profunda da

organização do real para a ordem textual. Pensamos assim atribuir uma

consistência ontológica à tipologia do texto generativo e ao acaso na arte em

geral, sendo isso mesmo o que na noção de “texto cibernético” subliminarmente

já propúnhamos desde 1977.[10]

Com efeito, o que

é que o texto cibernético propunha? Basicamente, uma estrutura (a “ordem” introduzida

no programa) e uma base lexical ou reportório de palavras seleccionadas

aleatoriamente. Nesta tensão variável entre a ordem e o acaso poderiam ser

transpostas, para o plano literário, as palavras do químico Schäfer a respeito

dos nucleótidos na célula vital: «Neste modelo considera-se que os

[nucleótidos] formam uma hipersuperfície de energia potencial multidimensional

com muitos estados estáveis – um real e outros virtuais – e uma mutação que é a

transição, envolvendo séries complicadas de saltos quânticos, de um estado real

do ADN para um estado virtual com uma diferente distribuição nuclear.» «Em

princípio – conclui ele – todo o universo deve ser considerado um sistema

quântico com estados visíveis reais e estados invisíveis virtuais» (LS, p.117).

Assim poderíamos nós também descrever os processos textuais, usando as mesmas

palavras que são por ele aplicadas à explicação quântica das mutações

biológicas: «Seguindo a perspectiva darwinista ortodoxa, as mutações não são

desprovidas de causa (são causadas por agentes mutagénicos) mas são aleatórias,

na medida em que não são dirigidas em nenhum sentido, como por exemplo, visando

melhoramentos» (LS, p.117). Em suma: «A ordem visível do universo é a expressão

fenotípica de uma ordem mais profunda: a da realidade quântica» (LS, p.118). E

acrescenta: «Na perspectiva quântica, os genes [leia-se aqui: as estruturas textuais] são veículos ou

estações de retransmissão por meio das quais as mensagens de uma ordem

subjacente são reveladas» (LS, p. 119). E uma extrapolação idêntica poderia

então fazer-se, por analogia, do plano biológico para o plano textual.

«A complexidade

que evolui não deriva do caos nem do nada, mas da efectivação da ordem virtual

que existia muito tempo antes de ser efectivada» – são palavras de Schäfer (LS,

p.119). Aqui se encaixaria uma resposta que, tantas vezes, nos ficou por dar

quando interpelados sobre o constructo textual dos geradores automáticos: jogo

verbal? formalismo literário? neo-barroco? neo-surrealismo maquínico? neo-dadaísmo?

montagem neo-modernista? experimentalismo oco?

Nada disso. A

nosso ver á neste jogo verbal uma consistência ontológica de natureza mais

profunda.

Diz Lothar

Schäfer: «Nos fenómenos quânticos, descobrimos que a realidade é diferente do

que pensávamos que era.» Na verdade, existe algum motivo para acreditarmos que

os objectos sejam de alguma forma semelhantes aos fotões que ressaltam deles?

«A ordem visível e a permanência são baseadas no caos e em entidades

transitórias. Os princípios mentais – relações numéricas, formas matemáticas,

princípios de simetria – são os fundamentos da ordem do universo, cujas

propriedades de aparência mental são também estabelecidas pelo facto de que

alterações na informação podem agir, sem qualquer intervenção física directa,

como agentes causais em alterações observáveis nos estados quânticos.» A

substância do mundo – escreveu Eddington – é substância mental. E em cada

molécula do nosso corpo estamos sintonizados com a substância do universo! (cf.

LS, p.152)

Este espanto do físico

quântico face ao comportamento íntimo da matéria, onde o princípio da

indeterminação impera, é exactamente o mesmo que experimentamos face ao texto

cibernético aleatório quando, na sua indeterminação, o vemos misteriosamente

produzir sentidos literariamente inesperados – e quantas vezes superando a

própria capacidade imaginante do seu autor-programador. É esta a razão pela

qual propomos designar este tipo de produção textual, no seu conjunto e

diversidade, como “texto quântico”.

Exemplo de

poema quântico

(fragmento 1)

~ sobre léxico herbertiano ~

Ofereço-te um soneto.

Ah, um rosto

é o que eu procuro

nas esquinas tenebrosas.

Olha: eu queria saber em que corpo se morre, para ter uma infância

e com ela

atravessar linhas leves e ardentes e crimes

sem a

poeira a tremer, e o teu Rosto

se voltar lentamente cheio

de febre para

uma Lua

despida

à janela.

Não faças com que esse silêncio te procure.

Leva braços

como se fossem harpas no teu nome:

os quadris

arqueados ao poder de vírgulas

selvagens.

Porque há maneiras outras de os amantes

viajarem:

Respira sobre folhas

largadas no ar

pelos teus dedos...

Oh,

Quem se alimenta de voz, quem

Se despe entre mãos desencostadas, pergunto,

Quem ama até perder o coração?

Por analogia com a Teoria Quântica,

também textos como este gerados no Sintext podem, no plano do sentido, ser e

não ser simultaneamente, isto é, assumir sentidos opostos e contraditórios,

dependendo isso da atitude interpretativa do leitor/observador. É o que veremos

de seguida.

2

– Definição e pressupostos

«Agir em resposta a alterações de informação é

prerrogativa de uma mente.

Desta forma, nos fundamentos da realidade,

descobrimos

entidades com propriedades de aparência mental

e um princípio

não-material e não-energético – a informação –

como agente eficaz.

As ondas quânticas manifestam um comportamento

de aparência mental.»

Lothar

Schäfer

Designaríamos

então por “literatura quântica” (numa acepção extensa) todo o tipo de textos programados

em computador segundo estruturas generativas dinâmicas, automáticas,

variacionais, reticulares ou interactivas, onde a multiplicidade dos sentidos e

a indeterminação das formas os aproxima das propriedades dos objectos

quânticos. Em sentido mais restrito, contudo, faremos incidir o termo no texto

generativo automático, por ser aquele em que a virtualidade e a indeterminação

aleatória leva mais longe a dissolução do conceito linear e estático do texto

tradicional.

A física quântica

fala de um sistema suspenso numa sobreposição de estados contraditórios e o

mesmo se pode dizer da sobreposição de sentidos (ou estados de leitura) de um

texto automático variacional. Mais: quando (no plano da natureza) o estado

material de uma partícula é originado pelo acto de observação que a faz emergir

de um estado ondulatório virtual, o mesmo se poderá dizer de um “texto

cibernético” que, no seu estado de disponibilidade estrutural, só é actualizado

pela geração computacional e pela interpretação (observação) que se lhe segue,

aí assumindo um entre “n” estados reais possíveis tendencialmente infinitos.

A designação de

"literatura quântica" posiciona-se assim do lado da leitura, enquanto

as correspondentes designações de "literatura generativa",

"texto variacional", “literatura algorítmica”, "texto

automático" ou "texto virtual" se posicionam do lado da escrita

e têm como ponto de partida a sua génese ou a sua estrutura. No domínio das

“novas textualidades” parece-nos realmente ser o texto automático (aleatório ou

combinatório) aquele que mais problemas levanta na conceituação do constructo

literário e da sua recepção. Mas mesmo no caso do “hipertexto” (que pode nada

conter de randomizado nas suas ligações em rede) a indeterminação intrínseca do

acto de leitura (considerando aqui a leitura como equivalente ao acto de

“observação” da partícula física na esfera da natureza) legitima uma

aproximação, quanto mais não seja analógica, entre estas novas textualidades e

a teoria quântica.

A este propósito

lembra Vicente Gosciola em Roteiro para

as Novas Mídias [11]:

«O modelo proposto pela teoria quântica define o sistema atómico onde os

elétrons se compõem, decompõem e recompõem em ondas de probabilidade e se

comunicam instantaneamente, estejam distantes ou não. É um modelo muito

oportuno para fazer uma analogia com o modelo de uma estrutura hipermediática,

onde as ligações entre os conteúdos se fazem perceptíveis ou não para o

usuário, onde os links podem unir instantaneamente os conteúdos, distantes ou

não, como os elétrons.» (ob. cit., p.204) Com efeito, a ligação instantânea (ou

quase) entre os conteúdos de comunicação feita pela hiperligação faz evocar a

“comunicação” a distância experimentalmente verificada em laboratório entre as

partículas quânticas. É este salto de linguagem que leva a narratividade

digital para um ambiente interactivo não-linear e que, de certo modo, o faz

mergulhar num “caldo indeterminista” (o.c., p.204). Não é mais possível prever

as ocorrências de leitura entre o utilizador e a obra – tal como não é possível,

de acordo com o princípio de incerteza de Heisenberg, prever o comportamento

exacto de uma partícula atómica no acto de observação. O roteiro de um

hipertexto pode estimar que o leitor possa aperceber-se da presença de um link

por um momento e num outro momento não, assim como o electrão para o modelo

quântico. No modelo que trabalha com probabilidades da física quântica, o link

pode estar para o conteúdo – lembra Gosciola – assim como o electrão pode estar

para o núcleo do átomo. «É o elétron quem faz a ligação entre os átomos. A

teoria quântica pode calcular o comportamento dos elétrons, mas não pode

precisá-lo. Assim como o roteirista da hipermídia só pode estabelecer sem

precisão as trilhas definidas pelo uso da obra. O roteirista de hipermídia sabe

que a estrutura narrativa de sua obra necessita de um certo número de links

para oferecer tal interatividade ao usuário, mas não pode definir com precisão

as trilhas que o usuário irá tomar. Aliás, mesmo considerando os limites de

espaço físico para os dados em disco ou a propriedade de finitude da narrativa

tradicional, quanto mais diferentes possibilidades de links entre os conteúdos

forem oferecidos, maior será a eficiência comunicacional da hipermídia.» (ob.

cit., p. 205)

Tal como na teoria

quântica, há aqui uma clara transição entre o estado virtual múltiplo oferecido

pela estrutura do hipertexto e a sua passagem a um dado estado actual de

sentido mediante o acto de leitura (algo muito idêntico à passagem de uma

partícula quântica desde um estado ondulatório virtual até um estado

corpuscular actual operado pelo acto da sua observação). É nessa passagem de um

estado virtual ao estado actual que se insinua a incerteza e a indeterminação.

Em hipertexto –

lembra também George Landow em Hypertext

2.0: The convergence of contemporary critical – o autor deve operar com

probabilidades para saber qual a trajectória percorrida pelo usuário. E é essa

indeterminação, decidida durante os “saltos” da leitura de um hipertexto ou

durante as “escolhas” aleatórias de um gerador automático, que nos leva a

imaginar um modelo quântico para a comunicação literária em ambiente

hipermediático.

A não-localidade,

derivada da natureza não-corpuscular

dos fenómenos quânticos, define um ambiente físico também ele comparável à estrutura

reticular, descentrada e rizomática, do hipertexto e da hipermédia: aliás, esse

espaço textual, sem centro e sem periferia, é o universo próprio de qualquer

estrutura digital em rede.

Mais curiosa ainda

é a similaridade entre a não-localidade dos fenómenos quânticos – ou o

“emaranhamento quântico” de que fala Penrose a propósito das partículas

elementares – e as relações não-locais estabelecidas entre as palavras na

estrutura de um texto para produzirem sentido, mesmo quando se encontram a grande

distância nesse texto. Realmente, a conjunção das propriedades das palavras ao

nível do que designamos como significados, interagem entre si a distância, no

plano semântico, como verdadeiros fenómenos não-locais de efeito globalizante

nessa complexa rede ou urdidura que é o sentido global resultante de um texto.

Poderíamos então falar de um “emaranhamento

semântico” (fenómeno global e não-local) transitando agora para o plano

semiótico.

De facto, a

interferência dos sentidos entre as palavras num qualquer texto funciona de

modo tão análogo com o das partículas a distância, que o poderíamos descrever

como se se tratasse da mesma propriedade de não-localidade verificável agora

num sistema textual. Quando o texto nos propõe algo como “Quem se despe entre

mãos desencostadas, pergunto”, ou “Quem se despe entre linhas encostadas,

perguntamos”, ou “Quem se despe entre paisagens inclinadas...”, ou “Quem se

despe entre paredes apertadas...”, etc., é como se houvesse uma atracção

semântica entre essas palavras entre si, e com todo o texto, para se conjugarem

num sentido. É como se as palavras se pusessem em sintonia entre si – digamos,

com o mesmo spin – para produzirem

sentido independentemente da distância a que se encontrem no texto (desde que

essa distância seja memorizável pelo leitor, quer dizer, desde que seja

observável). As palavras, embora separadas na superfície material do texto,

entram em comunicação umas com as

outras no plano do sentido – tal como os objectos quânticos, que apesar de

separados, se mantêm estranhamente em

comunicação entre si, no tal “emaramanhamento quântico” de que fala Penrose.

Ora, no plano

semiótico, como é que um sentido se edifica na nossa consciência? O sentido é

uma resultante, na nossa mente, desse entrecuzamento global de significados na

tessitura de um texto constituído por sinais materiais... Parece, pois, que

estamos dentro de um mesmo paradigma de compreensão: o qual por isso mesmo (e

não só por analogia) dá conta de uma similaridade de fenómenos entre níveis tão

diferentes da realidade, seja ele o matérico, seja ele o cultural.

Daí que faça todo

o sentido, para nós, a afirmação de Lothar Schäfer quando fala, paradoxalmente,

em fenómenos de aparência mental no comportamento das ondas quânticas:

«Agir em resposta a alterações de informação é prerrogativa de uma mente. Desta forma, nos fundamentos da realidade, descobrimos entidades com propriedades de aparência mental e um princípio não-material e não-energético – a informação – como agente eficaz. As ondas quânticas manifestam um comportamento de aparência mental.» (LS, p. 75)

É pois o texto

aleatório gerado automaticamente por computador aquele que, a nosso ver,

maximiza esta aproximação com o universo quântico. Permitimo-nos fazer aqui

referências recorrentes ao sintetizador «Sintext» (© P. Barbosa & A.

Cavalheiro), não tanto por nele termos investido em termos de concepção e

autoria - e ainda menos porque o queiramos erigir em paradigma - mas por ser

nele que temos trabalhado criativamente daí decorrendo, com conhecimento de

causa, aquisições empíricas para os problemas em discussão... A literatura

“sintextizada” é sujeita a mutações aleatórias dentro de uma ordem estabelecida

no programa, assim obedecendo claramente à dialéctica: ordem vs caos. Relembre-se que é do mesmo modo

que Schäfer aborda as mutações genéticas na ordem biológica: as mutações não

são desprovidas de causa (são causadas por agentes mutagénicos) mas são

aleatórias, na medida em que não são dirigidas em nenhum sentido.

A noção de “texto

virtual” nascida com a utilização do Sintext assenta no seguinte: os textos são

concebidos primeiro em estado potencial (é o que chamámos de texto-matriz) e só depois são vertidos,

mediante um procedimento combinatório ou aleatório, num campo variacional

infinito – só nesse campo variacional os textos passam a existir realmente como

textos materiais em estado legível. O curioso é que esta ideia de texto muito

se aproxima da perspectiva que a teoria quântica tem sobre as coisas. Diz

Schäfer: «As entidades quânticas podem existir numa espécie de realidade não

conhecida das coisas vulgares, “entre a ideia de uma coisa e a coisa real”,

escreveu Heisenberg.» E a ideia de um “acaso ordenado”, ou seja, de uma

estrutura virtual que é inseminada por um léxico aleatório para produzir textos

concretos, mobiliza uma dialéctica entre ordem e desordem que muito se equivale

à que assim é descrita numa perspectiva quântica: «Existe uma noção geral de

que, uma vez que as transições para novos estados (mutações) são aleatórias, a

ordem e a complexidade que evoluem no processo devem ser as criações do acaso.

Mas uma não decorre da outra. Enquanto os saltos de um estado quântico para

outro são regulados por pelo acaso, a ordem dos estados sobre os quais o salto

recai não é. «O acaso cego pode dar origem a qualquer coisa – escreveu Monod em

Acaso e Necessidade – mesmo à visão».

Deve então o texto

cibernético ser considerado um puro jogo ou um formalismo literário, como

querem os seus detractores? Quanto a nós não, pois a utilização do acaso na

criação textual não é uma simples lotaria verbal e muito menos a simulação

anedótica do macaco dactilógrafo. Antes de mais nada porque se trata de um

acaso ordenado, hierarquizado segundo a própria estrutura da linguagem. Mas

sobretudo porque parece aqui respeitar-se um pacto com a ordem natural do mundo

– algo como uma densidade metafísica que só a prática continuada nos vai

revelando como uma evidência. Trata-se da transposição, para o plano da

linguagem, da relação dialéctica entre o CAOS e a ORDEM – génese hipotética da

criação natural espelhada na criação artística. A relação de equilíbrio entre a

ordem e o acaso no texto, entre a complexidade e caos, é a mesma ordem

dialéctica que funda a natureza e a vida. No fundo, a velha regra válida para

toda a inovação em arte: a tradição e a inovação, a regra e a mudança, a ordem

e a desordem.

3

- Texto intersubjectivo e texto cibernético

«Enquanto os saltos de um estado quântico para

outro são regulados pelo acaso,

a ordem dos estados sobre os quais o salto

recai não é.»

Lothar

Schäfer

Num contexto

cultural ainda fabuloso como é o da Amazónia, e neste aspecto diametralmente

oposto ao contexto científico da civilização tecnológica europeia, foi onde

melhor nos apercebemos da matriz universal do nonsense surrealizante que, longe de ser um movimento literário de

apenas duas décadas arregimentado em meados do século XX europeu, antes parece

ser uma pulsão criativa universal e transcultural existente em qualquer

latitude e emergente em todas as épocas – uma fonte criativa que privilegia as

forças inconscientes do irracional, inseminando com elas a aparente coerência

iluminista da tradição estabelecida.

Essa

revelação surgiu-os durante uma conferência sobre Ciberliteratura, muito participada

aliás, no Instituto de Artes do Pará, no Brasil, onde um professor alemão de

teoria literária nos interpelou deste modo: «Como fazer a crítica de um texto automático: com outros ou com os mesmos

conceitos que são aplicados a um texto puramente

humano?» Quando o nosso colega falava em texto “puramente humano” (porque o

texto maquínico também é humano, quanto mais não seja porque utiliza a

linguagem humana) essa questão alertou-nos para a necessidade de distinguir

entre texto cibernético e texto inter-subjectivo. Realmente os equívocos

gerados a este respeito pareciam assentar em grande parte nessa indistinção.

Como os distinguir?

À falta de melhor,

respondi então que se a crítica é desmontagem, “desconstrução” do objecto

artístico construído, (sendo a criação e a leitura duas actividades simétricas

e complementares), então há que conhecer as regras, os pressupostos e os

paradigmas criativos do constructo cibernético para o analisar criticamente...

Mas nesse constructo a relação autor-texto-leitor é alterada pela interposição

de um maquinismo semiótico (o computador): e há que dissociar dois tipos de

textualidade no mundo contemporâneo – o texto relacional e o texto generativo.

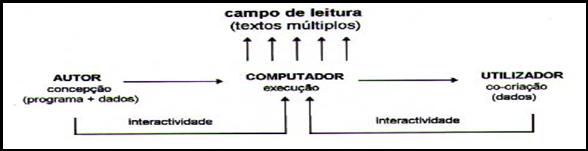

Texto

intersubjectivo e texto cibernético revelam-se assim dois modelos diferentes de

texto que cumprem funções semióticas distintas. Um tem por objectivo colocar em

contacto dois sujeitos humanos concretos:

O outro tem por

objectivo desenvolver através da máquina um algoritmo textual literário até ao

esgotamento das suas capacidades de sentido num campo de possíveis

tendencialmente infinito:

O primeiro tem por

função colocar em contacto dois sujeitos num contexto referencial concreto; o segundo

visa gerar sentidos novos a partir de uma estrutura dinâmica funcionando como

fonte de informação. Se analisarmos o “texto cibernético” à luz do modelo e

funções do “texto intersubjectivo” (que é o que utilizamos na vida empírica

corrente) a Ciberliteratura (que é criação semiótica) é rejeitada; caso

contrário ela será aceite pacificamente pelos paradigmas literários dominantes,

pois não existe qualquer incompatibilidade entre ela e a natureza do texto

social convencional. Cumprem funções distintas e até, de certo modo,

complementares.

Embora

desenvolvendo algoritmos verbais desde sempre existentes (com picos históricos

como o da época barroca ou o do experimentalismo novecentista), é evidente que

o texto cibernético só ganhou relevância quantitativa e qualitativa com o

surgimento do computador utilizado como máquina semiótica capaz de potenciar

algoritmos literários no domínio da complexidade.

Está claro que se

dois sujeitos quiserem marcar entre si um encontro para tomarem um café juntos

(mensagem tipicamente referencial, com tempo e lugar definidos) não faz sentido

que utilizem um “texto motorizado” para gerar multiplicidades de sentidos: o

desencontro seria inevitável. Porque no texto informativo a referência

pré-existe ao acto comunicacional.

O texto

cibernético opera na esfera do sentido literário e não na esfera da ordem

prática. Ele é um modelo de texto com uma dinâmica interna, auto-organizado, um

“texto algorítmico” que só cumpre a sua função no contexto da criatividade –

liberto de uma referencialidade concreta pré-existente, mas instaurador de

referencialidades imaginárias através dos sentidos latentes que faz germinar.

Outra não é a função estética da linguagem quando usada para criar universos

fictivos (seja na vertente lírica seja na vertente narrativa).

Se no texto

relacional ou informativo a referencialidade pré-existe ao texto criado, no

texto fictivo a referencialidade emerge a

posteriori ao texto gerado: e é nesta segunda acepção que o texto

cibernético terá de ser enquadrado.

É óbvio que entre

um e outro destes modelos textuais há toda uma paleta de nuances literárias,

paleta que vai do realismo ao fantástico, com especial relevo para a liberdade

associativa surrealizante (contudo, no cibertexto não se trata já de uma ordem

associativa radicada em nexos psíquicos e rotinas mentais, como no automatismo

surrealista, mas antes de uma ordem associativa de tipo lógico-matemática,

tendo como suporte uma concepção de linguagem como sendo a combinatória

infinita de um conjunto restrito de sinais segundo certas regras). E o que é a

linguagem senão esse imenso jogo combinatório borgeano de sinais, assente numa

vintena de letras, onde tanto já foi dito e outro tanto está ainda por dizer?

(esquema distintivo entre o texto

funcional e o texto generativo proposto por Philippe Bootz)

4

– A questão da informação e do sentido

«Os sistemas quânticos podem reagir ao fluxo de informação, como se aquilo que

o observador pensa acerca deles pudesse afectá-los.»

Lothar Schäfer

De acordo com

Lothar Schäfer as partículas elementares possuem propriedades de tipo mental,

ou seja, elas alteram o seu comportamento não apenas através do fornecimento de

energia física mas também, aparentemente, através da informação: «Os sistemas

quânticos podem reagir ao fluxo de informação, como se aquilo que o observador

pensa acerca deles pudesse afectá-los» (ob. cit., p.25). Nesta perspectiva,

natureza e cultura (matéria e texto) parecem aproximar-se de forma

surpreendente: pois ambos envolvem o conceito de “informação”.

Os objectos

vulgares não são afectados por aquilo que se conhece deles, mas por aquilo que

se faz a eles; é necessária uma intrusão física para alterar as suas

propriedades macroscópicas. Para os sistemas quânticos, todavia, a situação é

diferente. Segundo Schäfer, os sistemas quânticos podem reagir de uma forma

observável a alterações de informação, mesmo quando essa informação é obtida

sem intrusão física.[12]

Podemos admitir que esta afirmação seja polémica no domínio científico. Mas não

deparamos aqui, para todos os efeitos, com algo de similar ao que se passa no

domínio da cultura, onde os eventos se processam com base na troca de

informação? Este químico vai ainda mais longe e declara explicitamente: «Agir

em resposta a alterações de informação é prerrogativa de uma mente. Desta

forma, nos fundamentos da realidade, descobrimos entidades com propriedades de

aparência mental e um princípio não-material e não-energético – a informação –

como agente eficaz. As ondas quânticas manifestam um comportamento de aparência

mental.» (LS, p. 75)

Ou seja, como escreve Wheeler, a “informação reside no

âmago da física da mesma forma que reside no âmago do computador; a informação

pode não ser apenas o que aprendemos acerca do mundo – pode ser o que faz o

mundo” (apud LS, p.25).

Estranhamente, nas mãos de físicos quânticos como Eddington, Schäfer ou Dirac,

as suas experiências laboratoriais proporcionam-lhes a sensação de que “a

substância do mundo é substância mental”. Diríamos agora nós, inspirados mais

pela cibernética e pela inteligência artificial: não é apenas o universo

psíquico que lida com a informação; a

informação, tal como a energia e a matéria, é um dos constituintes básicos da

natureza.

Também já Henri Prat[13]

introduziu a “informação” no domínio da biologia. A sua fórmula para definir o

ser vivo incorpora a noção de informação encerrada na estrutura que dá forma ao

organismo e lhe é transmitida pelo código genético.

l3.tn.em.is

O ser biológico é definido nas quatro dimensões ou

parâmetros do "hiperespaço", como Prat lhe chamou: l3 representa o volume espacial, tn o tempo (evolutivo, cíclico, etc.)

da sua vida, em a energia definida

einsteineanamente em função da sua massa m,

e is a informação encerrada na

estrutura (“s”, de

"structure") do seu organismo. Ou seja, essa estrutura organizativa,

aquilo que é transmitido de geração em geração pelos genes contidos nos cromossomas,

é algo que está para além da massa e da energia do organismo biológico, é

“informação” que se perde com a desintegração da morte, mas é transmitida

geneticamente às gerações posteriores – tal como, no domínio da cultura, a

“informação” passa não só de indivíduo para indivíduo mas também para as

gerações vindouras através da herança cultural armazenada nos livros e no saber

codificado.

Temos assim a “informação” presente em todos os grandes

níveis de organização do mundo natural: o da matéria inorgânica, o biológico, o

mental e o cultural. Ou seja, a informação atravessa todos os estádios de

complexificação da Matéria (o inorgânico, a biosfera e a noosfera) – MATÉRIA,

VIDA, ESPÍRITO.

Ora isto adquire uma relevância fundamental para a teoria

do texto, onde matéria, energia e informação se podem fazer corresponder, com

grande aproximação, aos três vértices do triângulo semiótico: significante,

significado e sentido.[14]

Por esta via, a teoria quântica, ao penetrar no

funcionamento íntimo da matéria, desliza inevitavelmente para a metafísica.

Lothar Schäfer «In search of divine

reality»: «A mensagem da física contemporânea é que, nas suas fronteiras, a

realidade observável não se desvanece no nada, e sim na metafísica. […] No

fundamento da realidade física, a natureza das coisas materiais revela-se como

não-material. Os componentes elementares das coisas reais formam uma espécie de

realidade que é diferente das coisas que produzem. Descobrem-se entidades com

propriedades de aparência mental.» (LS, p.29)

Ora isto mesmo é, no nosso modo de ver, o mistério

primordial que impregna a semiose de um texto! As palavras de Schäfer serviriam

também para descrever o funcionamento do texto quando, ao penetrar na matéria

dos seus significantes, se descobre a substância não-material do sentido... E o

sentido resulta de uma operação mental cognitiva, em que a consciência do

significado está envolvida, mas sempre emergindo do estrato codificado dos

significantes.

Uma calculadora, por exemplo, trabalha com significantes aritméticos (meros bits -> 12 : 3 = 4); sobre eles gera significados através de um algoritmo

algébrico (algoritmo da divisão, por exemplo) o qual conduz a um resultado (o

número 4); mas o sentido desse valor

e da operação efectuada nasce no entendimento que a nossa consciência tem de

toda essa operação maquínica. É aqui que, quanto a nós, se tem equivocado o

falso debate em torno da chamada “Inteligência Artificial”. Pois é nisto que a

calculadora se distingue do utilizador humano. Dir-se-á que o aluno da

instrução primária, que memoriza a tabuada e aprende a fornecer de cor

determinados resultados sem os entender, procede exactamente como uma

calculadora de bolso: é exacto. Por isso mesmo dizemos que ele realiza essas

operações “mecanicamente”, sem lhes apreender o sentido – ele trabalha apenas

ao nível do significado. E quantas

vezes só muito mais tarde, na idade adulta, ele acaba por “entender”

verdadeiramente aquilo que dantes fazia de cor por medo das palmatoadas?

Dizemos então que, finalmente, ele compreendeu a matemática. Por outras

palavras: ele ascendeu do plano sígnico ao plano

semântico. Isso apenas sucede quando a nossa consciência interioriza aquilo que a nossa mente aprendeu a fazer

de um modo automático – ou seja, quando atingimos aquilo que os linguistas e os

semiólogos chamam de “sentido”, o qual transcende o conhecimento sócio-cultural

do significado (aquilo que os dicionários registam e explicitam).[15]

Não há dúvida de que a vulgar calculadora (que já ninguém

põe em causa), recebe à entrada uma determinada informação (input: 12 e 3) para fornecer à saída uma

informação nova (output: 4) – tudo aí

se passa, contudo, apenas ao nível do par indissociável

significante/significado. É essa a razão pela qual, a nosso ver, é destituído

de sentido dissertar sobre a “inteligência” das máquinas ou do alcance futuro

da “inteligência artificial” (essa perigosa metáfora). Não é por uma

calculadora de bolso não ser “inteligente” (no sentido psíquico da palavra) que

ela deixa de poder produzir informação nova à saída. Informação que se torna

ainda mais sensível se o utilizador não souber, por exemplo, calcular

percentagens e recorrer para isso ao algoritmo incorporado na máquina. O mesmo

faz o matemático ou o astrónomo quando lida com cálculos complexos que

ultrapassam a capacidade de realização da mente humana.

E é também aqui que se operacionaliza o texto automático,

tal como toda a Cibernética e a Inteligência Artificial: trabalhando com sinais

materiais (significantes) e manipulando significados segundo algoritmos

linguísticos ou literários, geram-se sentidos novos à custa precisamente desses

procedimentos algorítmicos, os quais são apreendidos pelo ser humano, enquanto

leitor, na sua fase terminal – e aí ascendem ao plano semântico na sua

consciência.

Se não nos repugna utilizarmos uma calculadora electrónica

no domínio da matemática, porque nos há-de repugnar o uso do computador para

manipular automaticamente algoritmos literários produtores de sentido? Apesar

de os seus constituintes básicos materiais (os significantes), não serem providos de sentido em si mesmos, nada

impede que o sentido surja nos textos

que eles compõem. Daí não ser estranho que uma máquina, manipulando um

algoritmo literário alimentado por significantes,

possa, a um nível de organização superior, construir um texto com sentido totalmente imprevisível. Aqui

radica a noção de computador como “máquina semiótica” e “amplificador de

complexidade”.[16]

Exemplo de poema quântico

(fragmento 2)

Oh, avança

sobre a chuva

negra - sem memória.

Cospe sílabas como se fossem um Rosto verde

chegado

de uma dança transparente.

As mãos,

se as abres,

fazem a janela

torta

encostar-se à morte

pelo espaço todo.

- Quem ouvirá

quando eu abrir

a vida ao interior do tempo?

Uma mulher desviada na sua camisa suspira

como um sono louco.

Não te chames mais, espelho comendo ilhas.

Evapora-se a morte, mas não sinto.

Às vezes, sobre um pénis voraz e abrupto, passa

uma canção

lenta que não sabe,

e cuja velocidade

se abaixa e movimenta na obscura

floresta de um vento, mortal.

Não admito palavras sobre

o teu rosto

violado - ele o

diz :

disse.

5 – A questão da aleatoriedade: acaso e necessidade

“O acaso

cego pode dar origem a qualquer coisa, escreveu Monod, mesmo à visão.»

Lothar

Schäfer

Paul Valéry já nos advertia: «Duas calamidades ameaçam o mundo:

a ordem e a desordem». Um universo governado pela lógica, como uma máquina, não

teria novidade; mas um universo regido pelo caos, incapaz de se organizar,

seria igualmente impróprio para a criação.

Ora o acaso, por definição, é a ausência de causalidade. E

Paul Dirac assinala a natureza aleatória dos saltos quânticos afirmando que, em

saltos quânticos nas partículas, “é feita uma escolha”, podendo-se definir uma

“escolha” como “qualquer fixação de algo que é deixado livre pelas leis da

natureza”.

Esta é a admirável abertura trazida à teoria do texto (e a

toda a semiose) pela concepção da realidade na perspectiva quântica. O

universo, ao deixar de ser concebido como um mecanismo de relojoaria (caso do

mecanicismo clássico), abre-se à aceitação do imprevisto – tal como o texto

cibernético se abre à renovação imprevisível do sentido, numa perspectiva

semiótica.

É em função desta analogia que aqui designamos como “texto

quântico” (agora em sentido restrito) o texto aleatório gerado por

sintetizadores computacionais automáticos (générateurs

ou generators).[17]

Mas há outros aspectos que reforçam a similaridade entre a teoria quântica e

esta prática textual onde a aleatoriedade labora dentro de um quadro

determinista definido pelo algoritmo, efectuando o cruzamento entre a ordem e a

desordem num “acaso ordenado”. Neste jogo dialéctico entre o acaso e a

necessidade, encaixa o conceito de “organização”, tal como foi proposto por

Edgar Morin. A organização no mundo

nasce de uma espécie de síntese dialéctica entre esses dois pares de opostos, a

ordem e o caos (a tese e a antítese). Recorde-se o que Edgar Morin afirma numa

entrevista concedida a Guitta Pessis-Pasternak («Do Caos à Inteligência Artificial»)[18]:

«Toda a teoria da organização já é

uma teoria da autonomia, pois a organização assegura ao sistema uma relativa

autonomia em relação aos factores deterministas e aleatórios do exterior.»

Transpondo então esta ideia para o plano textual, poderíamos conceber o “texto”

como uma estrutura organizada resultante de um equilíbrio entre esses dois

factores: a ordem e o acaso, a redundância e a inovação.

|

|

A laboração de um acaso organizador na ordem textual é por vezes

tão surpreendente que, na prática do texto automático, somos com frequência

atirados para direcções imprevistas do sentido como se uma ordem linguística

laborasse no interior do algoritmo independentemente de nós, seus autores. O

nosso espanto parece idêntico ao dos físicos quânticos diante do comportamento

da matéria. O que está em causa é o mesmo princípio ordenador do mundo – a

ordem e o caos, a tese e a antítese, o positivo e o negativo – de cuja

interacção resulta a organização e a dinâmica da natureza em todos os seus

níveis.

Esta abertura do mundo quântico serve-nos assim de

fundamento “ontológico” para o texto maquínico de produção aleatória – e ao

invés de vermos nele um formalismo

literário (como pretendem os seus detractores) antes o encaramos como um encontro, na estrutura íntima do texto,

com as propriedades intrínsecas da matéria. Ou seja, uma paradoxal sintonia com o funcionamento profundo do

mundo natural.

Isto faz desta designação “texto quântico” algo mais que

uma simples aproximação metafórica.

Leia-se mais este fragmento de um texto gerado no Sintext,

a partir do léxico de «Cinco canções lacunares», de Herberto Helder:

Exemplo de poema quântico

(Fragmento 3)

Ele viu

erguendo-se sobre o

labirinto da Cidade

ele viu o Rosto:

o nome a respirar dentro dele

em sua escala de notas

nocturnamente claras.

Não faças com que esse pénis te procure.

Respira sobre mãos

que escaldam:

se as abres

com teus dedos,

a tua primavera suspira

como um vício

louco.

Oh, não te sentes atrás

de um motor parado.

Pela mulher secreta dos caminhos iguais -

achada - a fantasia esquece.

Quando?

Entre as rimas e o Rosto.

Quando o poeta aperta o suor, e derrapa

na confusão do amor

ao encontro do seu nada, na única direcção da sua própria

chuva.

Merece atenção aqui a ideia de um “acaso organizador”,

proposta por Henri Atlan (biólogo) para dar conta de fenómenos ordenados a

partir de turbulências ou flutuações caóticas (biologia, meteorologia, economia,

etc.). Este princípio estabelece um diálogo entre ordem/desordem/organização, que é exactamente o que acontece na

elaboração computacional de um texto como o acima transcrito: digamos que

produzido a partir de turbulências e flutuações caóticas no plano semiótico.

Estamos perante a reabilitação do acaso no pensamento

científico e artístico contemporâneo? Sem dúvida: o que conduz à ideia de um

determinismo probabilístico. O “caso organizador” insere-se assim na zona de

intersecção entre um dogmatismo do acaso

e um dogmatismo do determinismo. Há

pois que conceber o universo através de uma relação complexa entre ordem,

desordem e organização.

«Com efeito – corrobora Edgar

Morin – a ordem e a desordem, isoladas, são duas calamidades. Um universo que fosse

apenas ordem seria um universo onde não haveria nada de novo, nem criação. Já

um universo que fosse apenas desordem não chegaria a constituir uma

organização, e seria inapto para o desenvolvimento e a inovação. É por isso que

precisamos de conceber o universo a partir daquilo que denominei o “tetragrama:

ordem/desordem/interacções/organização.

Este tetragrama não fornece a “chave” do Universo, mas permite compreender o

seu jogo. Ele revela a sua complexidade.

O objectivo do conhecimento não é descobrir o segredo do mundo, mas dialogar

com o mistério do mundo.» (Apud

Guitta Pessis-Pasternak, o.c., p.87)

Falamos portanto aqui de um acaso essencial ou ontológico,

inerente à organização íntima da natureza, e não de um mero acaso epistemológico

emergente da nossa ignorância, da nossa insuficiência cognitiva, nem tampouco

de um acaso puramente formal, matemático ou lúdico.

Se a natureza se organiza sobre o acaso e a necessidade, a

causalidade e o livre-arbítrio, também a arte se dinamiza sobre tradição e

inovação, ordem e liberdade, regras e acaso. A legibilidade do cibertexto está

pois no delicado equilíbrio entre a ordem e a desordem, as regras e a

liberdade, a redundância e a inovação.

Excerto de poema quântico

(fragmento 4)

Ela viu

uma planura de mel

fervente, a rede dolorosa de um pénis

que se ilumina.

Uma ressaca incandescente na parte

mais forte da voz

aterradora da canção

suspirante

do teu desassossego alto.

- Não.

Oh, não leves os planos,

solta um cabelo docemente animal

entrega a

rapariga que és ao teu suor maternal.

Porque tem o sangue

tanta água oblíqua?

O nome:

Quando se toca,

ao fundo: esquece. Há quem fique num amor

para assistir ao ar.

O mais perturbante, quando se lida com o acaso na linguagem

segundo a lei dos grandes números, é observar como do caos dos significados

tratados pela máquina parece emergir uma ordem no plano do sentido. Algo de

semelhante ao caos organizador de Atlan e Prigogine? Provavelmente. É como se o

acaso na linguagem desse também sentido aos textos emergentes da desordem e

abrisse ao leitor portas inéditas de compreensão do real...

Do nosso ponto de vista, há uma tal homologia que liga esta

textualidade à ordem profunda do universo!

Usando o computador como um “telescópio de complexidade”, o

acaso não labora no interior da linguagem como um puro exercício formal, mas

antes parece ter (digamos assim) uma consistência metafísica, pois o cibertexto

transpõe para o plano da linguagem a mesma ordem de relações dialécticas que parecem

sustentar o mundo natural na sua dinâmica ontológica: o perpétuo equilíbrio

entre a ordem e o caos, a inovação e a redundância, o acaso e o

determinismo (e isso a todos os níveis: tanto a nível cosmogónico, como

atómico, biológico, biográfico, histórico ou cultural). No «Sintext», por

exemplo, o algoritmo que está na sua base parece ser homólogo dessa ordem

profunda do universo, a do acaso gerador de ordem. Aqui, porém, no plano do

sentido e mobilizando uma concepção de linguagem como combinatória infinita de

sinais: respeitando os dois eixos básicos em que se articula a linguagem (o

paradigmático e o sintagmático), fizemos o acaso laborar no eixo vertical do

paradigma e a ordem fixar-se no eixo horizontal do sintagma.

Evoque-se então esta breve série de aforismos, gerados

automaticamente, entre os milhares ou milhões de outros possíveis dentro do

mesmo campo textual:

Aforismos

automáticos

(selecção)

* O caminho que vai para o

universo passa pelo longe.

* Acaso Deus é noite em

presença do nada ?

* Cala , saberás viver .

* Quando a negação nos deixa

é porque a ciência não está longe.

* Acaso Deus é tudo em

presença do Homem?

* Aprende, saberás ensinar.

* A ignorância é a

continuação do silêncio por outros meios.

* Um tempo para a angústia,

um tempo para o prazer, um tempo para o exílio.

* Cala , saberás mandar.

* Acaso o universo é tudo na

ausência do infinito?

* Quando a luz nos abandona

é porque o infinito não está longe.

* A subtileza do perguntar

está na profundidade do saber.

* O caminho que nos leva ao

tudo passa pelo nada.

* Quem faz perguntas

cansadas, recebe respostas de joelhos.

* Aprende, saberás

perguntar.

* Morre, saberás responder.

* Grande é a sapiência do

mestre que ensina o que não se pode aprender.

* A profundidade do saber

está na profundidade do perguntar.

* Grande é o saber do mestre

que aprende o que não se pode aprender.

* Acaso o universo é luz em

presença da noite?

* Acaso o infinito é água na

ausência da voz?

* Acaso o homem é música na

ausência do ritmo?

* O prazer deve tornar-se

infinito tanto quanto a matéria se tornará odor.

* Quando a negação nos deixa

é porque a ciência não está longe.

* Mais vale o universo sem a

matéria do que a razão sem o esquecimento.

* Douto é o mestre que

ensina pelo prazer de interrogar.

* Passado sem ciência não é

senão esquecimento sem memória.

* Acaso o branco é noite na

ausência do dia?

* O caminho que nos leva ao

fim passa pelo poema

* Não há beleza no futuro

mas sim no esquecimento.

* Acaso o vento é música em

presença da voz?

* Grande é a sapiência do

mestre que aprende o que não se pode ensinar.

* Mais fácil é superar o

obstáculo do que a sua negação.

* Não há mistério fora do

tempo, onde o tempo não existe.

[P. B.: Máquinas

Pensantes: aforismos gerados por computador,

Porto, Árvore, 1988]

Diríamos portanto, e a concluir, que as palavras no plano

semiótico parecem manifestar propriedades idênticas às das partículas no universo

quântico. O que há de comum entre elas? Talvez o facto de ambas assentarem os

seus fundamentos no acaso ordenado e se organizarem em padrões ou flutuações

caóticas segundo um comportamento aleatório não completamente determinado…

6

– Transgressão do princípio da identidade?

«Podemos

apagar as luzes, pois está a ficar demasiado escuro!»

Lothar

Schäfer

A dualidade onda-partícula é uma característica das

entidades físicas elementares (fotões, electrões, protões, ou átomos e

moléculas): ora evoluem como ondas quando não observadas, ora como partículas

quando são observadas. Daí Lothar Schäfer afirmar que a realidade é criada pela

observação, que a base do mundo material é não-material e que os constituintes

das coisas reais não são reais da mesma forma que as coisas que constroem.

Mais: que a natureza da realidade é simultaneamente

material e de aparência mental. (LS., p.49).

Ora esta dualidade parece contraditar, de certo modo, o

princípio aristotélico da não-contradição: como se uma coisa pudesse ser, ao

mesmo tempo, duas coisas opostas – ser e não ser ao mesmo tempo! Ou seja, é

como se A pudesse ser A e B simultaneamente. Entre corpúsculo e onda, quando um

vem à tona tende a ensombrar o outro, exibindo uma complementaridade

intrínseca, pois há, entre eles, mais do que conflito e competição, uma

dialéctica de adjuntos.

O pensamento oriental convive melhor do que o Ocidente com esta dualidade antitética, em particular a tradição taoísta configurada no símbolo:

|

Este símbolo do Tao reflecte

visualmente o estado de interdependência das duas polaridades universais do

real. Uma está contida na outra, interpenetram-se e integram-se numa síntese

transcendente da dualidade: a tese/antítese/síntese do pensamento dialéctico. Contrarii sunt complementa.

Considerem-se então estas duas

seguintes asserções:

A - «O segredo de viver está na capacidade de esquecer»

B - «O segredo de viver está na capacidade de lembrar»

Ambas fazem sentido, apesar de

semanticamente opostas. Não se trata mais de “ou isto ou aquilo”

(princípio do 3º excluído), mas sim de “e

isto e aquilo” (princípio do 3º

incluído). É algo como se A e -A convivessem simbioticamente, traduzindo dois

aspectos diametralmente diferentes da realidade: a faceta Yin e a faceta Yang.

A afirmação A é subtractiva e a asserção B é aditiva. E ambas são válidas

porque ambas traduzem as duas faces opostas da realidade, o positivo e o

negativo, a luz e a sombra, o masculino e o feminino, de cuja oposição

energética parece nascer o movimento e a vida no universo. São as duas faces da

mesma folha, o verso e o reverso, sempre coexistentes e indissociáveis num

UNVERSO DUAL.

Contudo, no pensamento

científico contemporâneo, começa a emergir a noção de um MULTIVERSO, a “n”

dimensões, suportado por uma teoria de mundos paralelos. Como exprimir

linguisticamente uma tal visão multifacetada do Real? O cibertexto, na

sua multiplicidade variacional intrínseca, parece constituir de certo

modo uma estrutura textual homóloga do modelo de um multiverso. É o que

adiante veremos.

O aspecto contra-intuitivo do mundo quântico, nos seus

resultados experimentais, é aquilo que a torna fascinante como modo de pensar

(se assim se pode dizer), pois é também esse mesmo aspecto contra-intuitivo que

na ciberliteratura (em particular no texto aleatório automático) nos manifesta

resultados textuais contraditórios e tantas vezes perturbadores, mas nem por

isso não significativos...

O curioso é que esta lógica “não-aristotélica”, constatada

no comportamento da matéria, tem afinidades com o modo em que se articula o

texto poético, para não dizer todo o pensamento mítico-simbólico. No terreno

artístico, como em todo o pensamento metafórico, o princípio da identidade ou

do terceiro excluído cede lugar a uma espécie de princípio cumulativo chamado já

“princípio do terceiro incluído”.[19]

Ou seja: A é A, mas pode ser também B, ou C, ou D… Como sintetizou Jean

Chevalier, na sua introdução ao Dicionário

dos Símbolos, o pensamento simbólico, ao invés do pensamento lógico,

procede, “não pela redução do múltiplo ao uno, mas pela explosão do uno no

múltiplo”. No texto variacional esta propriedade manifesta-se de modo

particularmente evidente. Leia-se a seguinte série de aforismos gerados

automaticamente:

Série de 33 aforismos gerados

automaticamente

* Acaso a luz é luz na ausência da

luz?

* Acaso a noite é noite em presença

da noite?

* Porventura a luz será luz em

presença do fogo?

* Acaso o homem é Deus em presença

do fogo?

* Acaso Deus é tudo em presença do

nada?

* Porventura Deus será nada na

ausência de tudo?

* Acaso Deus é silêncio em presença

do mal?

* Acaso a noite é grande em

presença de ti?

* Porventura o mal será bem na

ausência do mal?

* Acaso o infinito é pequeno em

presença do infinito?

* Acaso o grande é grande em

presença do grande?

* Porventura Deus será grande em

presença do homem?

* Acaso nada é nada em presença do

nada?

* Acaso o feio é belo na ausência

do belo?

* Porventura a luz será luz na

ausência da noite?

* Acaso tudo é arma em presença da

arma?

* Acaso o bem é silêncio em

presença da arma?

* Porventura a arma será arma na

ausência da arma?

* Acaso o vento é grande em

presença da noite?

* Acaso tudo é noite na ausência de

ti?

* Porventura o silêncio é música em

presença do silêncio?

* Acaso nada é mal na ausência do

homem?

* Acaso o mal é tudo na ausência do

bem?

* Porventura o homem será homem na

ausência do homem?

* Acaso o vento é nada na ausência

do vento?

* Acaso a noite é silêncio na

ausência do fogo?

* Porventura o branco será negro em

presença de Deus?

* Acaso tudo é vento na ausência do

homem?

* Acaso a noite é silêncio na

ausência de ti?

* Porventura o fogo será fogo em

presença do vento?

* Acaso Deus é noite em presença do

nada?

* Acaso o nada é nada na ausência

de tudo?

* Porventura tudo será tudo em

presença de tudo?

O algoritmo gerador destes textos, concebido em linguagem

BASIC (1985), funcionava numa base aleatória: assim se instaurou uma dialéctica

entre programação e casualidade, a funcionar no interior de um modelo textual

decalcado sobre estruturas sintácticas de tipo aforístico. Programando

configurações textuais rígidas, nelas se reconhece ao mesmo tempo a fecundidade

do acaso e da desordem abrindo um campo de possíveis tendencialmente infinito.

O que aqui se torna surpreendente é a flexibilidade interpretativa dos nossos

procedimentos leiturais, que tanto validam A como não-A, ou B e anti-B.

Perguntar-se-á então: como justificar que um procedimento casual se insinue

assim na esfera do pensamento e do racional?

Como compreender, do ponto de vista lógico-semântico, que

todas estas realizações labirínticas se nos tornem igualmente aceitáveis já que

negando-se, opondo-se, contradizendo-se, todas encerram afinal uma “verdade” –

uma plausibilidade de sentido?

Comprovará isto o que há de jogo arbitrário no nosso

pensamento ou comprovará apenas a flexibilidade dos nossos procedimentos

interpretativos diante de um texto dado, forçando-nos a ajustar os mecanismos

semânticos diante de A como diante de anti-A, por forma a torná-los ambos

verosímeis? Tratar-se-á aqui de meros fenómenos de interpretação semântica?

Puro resultado de um ajustamento metafórico semelhante ao dos testes

projectivos? Mas se um tal esforço pode ser feito diante do enunciado A como

diante do enunciado não-A, para onde vai a segurança na lógica da linguagem,

bóia que nos salvava de um naufrágio epistemológico na nossa relação com o

mundo, com o real, com a verdade? A construção do sentido que se opera sobre um

texto maquínico torna-se uma aventura permanente e imprevisível, mas a

linguagem fragiliza-se na sua arbitrariedade intrínseca enquanto formadora do

real e da mediação que estabelece entre nós e o mundo inteligível...

Claro que, como ponto de partida, a multiplicidade de

sentidos é uma característica intrínseca do texto literário. Mas a verdade ou a

in-verdade de uma afirmação é o seu ponto de chegada. E o que se torna

perturbante num texto múltiplo variacional é a sensação de que tanto uma

afirmação como a sua contrária resultam simultaneamente válidas na operação

interpretativa. Que A e não-A possam de igual modo constituir portas de acesso

ao real? Se isto não viola o princípio da identidade e da não contradição,

parece questionar algo nas bases da racionalidade. Ora é neste ponto que, a

nosso ver, o texto cibernético se torna comparável (sublinhe-se “comparável”)

ao comportamento das entidades quânticas, as quais agem, ora como partículas

quando observadas, ora como ondas quando não observadas. Ou seja: de certo

modo, elas podem ser e não ser, manifestando-se a nós de dois modos distintos e

exclusivos.

Com efeito, poderíamos afirmar (com os físicos quânticos)

que as palavras, quando não observadas, se manifestam apenas como signos (como entidades matéricas), e quando

observadas se manifestam como ondas de sentido

(conteúdo mental). Ou seja, tanto as palavras quanto as partículas quânticas

mudam de estatuto pelo acto da observação.

A interpretação

(ou “observação”, se se quiser, no plano textual) é essa enigmática operação

que anima um texto, materialmente

inerte, num texto mentalmente

significante. Algo muito semelhante à estranha afirmação dos físicos quânticos

quando dizem que a natureza da realidade é simultaneamente

material e de aparência mental (partícula e onda).

Detenhamo-nos em mais este fragmento de um cibertexto, onde

o jogo das metáforas parece situar-nos entre o ser e o não-ser, construindo

alternativas de sentidos opostos, contraditórios e infinitamente renováveis:

Exemplo de poema quântico

(fragmento 5)

Ele viu

a fria imagem erguer-se sobre o movimento nocturno

das massas e o remoinho cru do

soneto

desordenado

nos meandros do silêncio -

enquanto a água iluminava toda a frente

e os incêndios vaginais

da substância ardendo

acima das formas:

o sopro a respirar dentro dele

- o adolescente

e a mulher desviada presa dentro do amor.

- Quem ouvirá em que sinais, esta leveza de outra

música, quando eu abrir o sono

sobre um nome:

e uma mulher de paraíso cru

vivendo na esquina da sombra sem dar um passo, amando

com seus dedos presos

de loucura

e de segredos.

Não te chames assim.

E ela curva o Rosto

teatral -

: o vestido de ar ardendo, os pés em movimento no meio

do espaço

e o palco a que se

abraça ao paraíso cru, indecifrável, mudo.

No mundo quântico faz sentido afirmar: «Podemos apagar

algumas luzes, pois está a ficar demasiado escuro!» Quem isto afirma é o

químico Lothar Schäfer (ob. cit, p.56). E aquilo que denominamos de texto quântico funciona exactamente

assim...

Digamos que a física quântica tem da matéria,

paradoxalmente, uma concepção idealista e não uma concepção materialista. Como

defendia Berkeley (1685-1763) : «Esse est percipi», existir é ser

percepcionado. Com o texto cibernético ocorre o mesmo: ele emerge como texto na

medida em que é interpretado (percepcionado). Que interessa, pois, que ele seja

produzido por uma máquina, por um algoritmo aleatório, ou por um programa

informático, desde que produza sentido? E quantas vezes, esse sentido,

surpreendentemente inovador, não supera as expectativas do próprio autor? [20]

Não se trata aqui apenas da indeterminação semântica do

texto literário, da sua abertura intrínseca a uma pluralidade de sentidos (a

discutidíssima plurissignificação).

Na medida em que um «cibertexto» representa apenas uma ocorrência entre uma infinidade

de outras ocorrências possíveis no interior de uma mesma estrutura potencial

(daí chamarmos-lhe “texto virtual” ou “variacional”), estamos face a uma plena

“abertura estrutural”: uma abertura dinâmica que se situa muito para além da

comum abertura interpretativa.[21]

7

– A questão da virtualidade

«As

entidades quânticas podem existir numa espécie de realidade não conhecida

das coisas

vulgares, num limbo entre a ideia de coisa e a coisa real»

Heisenberg

Para a teoria quântica o universo passa a estar controlado,

em parte, por leis matemáticas estritamente deterministas e, em parte também,

pelo puro acaso matematicamente definido. (cf. LS, p.68) Ora o cibertexto

computorizado funciona assim também: uma liberdade (um “acaso”) operando no

interior de um sistema de regras (algoritmo).

Mas não será que toda a criatividade artística obedece a

este mesmo princípio? O que é um soneto? Não é uma “liberdade” exercida no

interior de um sistema rígido de regras estróficas?

Isto leva-nos a uma outra propriedade fundamental do “texto

quântico”: a virtualidade. E esta propriedade tem múltiplas facetas.

Ouçamos primeiro o que afirmou Heisenberg em

Que há de mais próximo ao conceito de “texto virtual”, tal

com o descrevíamos em «Teoria do Homem

Sentado» na sua versão de 1996? Com efeito, o que propúnhamos aí era uma

disquete contendo uma infinidade de textos em estado potencial, mas, a rigor,

nenhum texto concreto em estado actual. A disquete que acompanhava esse livro electrónico (assim lhe chamámos

então à falta de melhor termo) disponibilizava um programa: um sintetizador de

textos[22]

e um reportório vocabular. Mas esse sintetizador só produzia textos em estado

sígnico se o leitor executasse o algoritmo num computador. Digamos então que

não era fornecido aí nenhum sentido em estado organizado de palavras, mas um

vastíssimo campo de possíveis onde uma infinidade de textos imprevisíveis

apenas seria concretizada no ecrã ou na impressora do utilizador. Em suma, os

textos e os sentidos que esse “livro infinito” iria engendrar apenas existiam

em estado virtual, em estado de

“potentia”; e só quando o algoritmo fosse dinamizado pela máquina começariam a

surgir textos legíveis em estado actual.

Por isso falávamos ironicamente em “texto

ovo” ou “texto semente” – o ovo é

o pintainho em estado de potência tanto quanto a semente é a árvore em estado virtual.

As estruturas textuais introduzidas no algoritmo do

programa tornavam-se uma espécie de “código genético” dos textos a produzir –

daí que nos sentíssemos mais a efectuar uma espécie de “manipulação genética”

do texto do que a produzir textos acabados na sua forma sígnica legível. Por

isso mesmo o sentido resultante dos textos produzidos no concreto apenas tinha

uma ordem probabilística: eles escapavam de certo modo ao autor, encerravam em

si mesmos uma larga margem de imprevisibilidade, apenas se revelando no momento

em que a máquina semiótica (o computador) os produzisse, e o seu sentido

tornava-se sempre diferente e sempre renovável em cada execução do programa.

Tendencialmente até ao infinito...

Esta noção de textualidade

equivale-se à noção de natureza para o físico quântico. «As partículas

elementares não são verdadeiramente reais quando não são observadas, e portanto

a realidade é criada pela observação»[23]

- afirma Lothar Schäfer. Também o texto

cibernético não é verdadeiramente real enquanto não é gerado pela máquina

para depois poder ser interpretado: ele apenas existe no programa em estado de

latência. Daí o seu carácter virtual

ou potencial.

“Potentia” é um conceito da metafísica de Aristóteles que

descreve um estado de ser intermediário entre o “não-ser” e o “ser realmente”.

Na perspectiva de Heisenberg, os electrões e os átomos partilham este aspecto

de potentia: quando não são

observados, não existem no sentido

vulgar, mas estão suspensos num mundo

de possibilidades. «Para que as formas se tornem realidade – sintetiza Lothar Schäfer – a matéria tem o significado

de possibilidade» (LS, p.70). O mesmo

se dirá do texto cibernético virtual

que só se torna real quando a máquina materializa o seu campo de possibilidades.

Por isso mesmo, em Teoria do Homem

Sentado sentimos necessidade de propor a noção de campo textual (campo de probabilidades) para traduzir os

inumeráveis múltiplos da produção

variacional assim infinitizada:

O CAMPO DE LEITURA substitui aqui a noção de “texto único”: uma estrutura textual dá lugar a uma infinidade de "múltiplos", todos diferentes entre si, em lugar das habituais "cópias" sempre idênticas ao modelo e a elas mesmas. Fica deste modo aberta a via para uma "arte variacional" tendencialmente infinita. No caso de a interactividade ser forte, a leitura passiva transforma-se numa actividade participativa de "escrita-leitura" e o leitor assume então o estatuto de "escrileitor" (wreader, laucteur).

Os padrões que no

texto quântico definem as estruturas textuais encontram-se no algoritmo

informático. E algo de muito aproximado parece encontrar-se no modo de a teoria

quântica explicar a ordem da natureza: «A ordem complexa que evolui na biosfera

não é proveniente do caos nem do nada, como proclamam os darwinistas, mas da

efectivação dos padrões de estados

quânticos determinados com precisão. Enquanto os saltos de um estado quântico

para outro são regulados pelo acaso,

a ordem dos estados sobre os quais o

salto recai não o é.» (LS, ob. cit, p.116)

Ora este jogo entre o acaso e as estruturas ordenadas está

também na base do cibertexto. Está no equilíbrio entre o programa e a aleatoriedade:

entre as estruturas virtuais encerradas no algoritmo

e a multiplicidade concreta de estados

textuais variacionais. Em princípio – generaliza Lothar Schäfer – todo o

universo “pode e deve ser considerado como um sistema quântico com estados

visíveis-reais e invisíveis-virtuais”. (ob. cit, p.117)

A tese básica de Schäfer é então a seguinte: «A ordem

visível do universo é a expressão fenotípica de uma ordem mais profunda: a da

realidade quântica». Na perspectiva quântica (contra os darwinistas ortodoxos)

“os genes são veículos por meio dos quais as mensagens de uma ordem